Livres et Bouddhisme

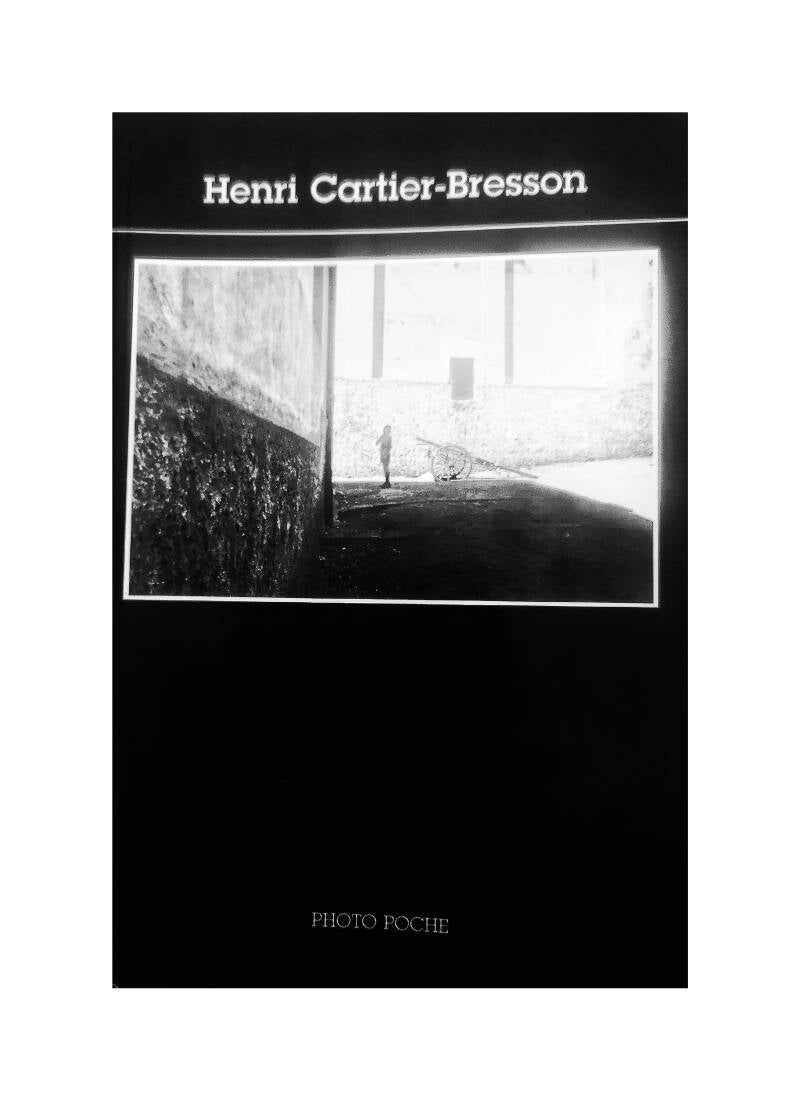

INTRODUCTION A UNE PETITE METAPHYSIQUE DE LA PHOTO A PROPOS DE L'OEUVRE D'HENRI CARTIER-BRESSON

Baudelaire, décrivant le peintre de la vie moderne : "Ainsi il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il ? A coup sûr, cet homme, ce solitaire doué d'une imagination active, toujours voyageant à travers le grand désert d'hommes, a un but plus élevé que celui d'un pur flâneur, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité". Et, plus loin, analysant ce sentiment nouveau de la modernité: "C'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable..."

Plus que de C.G., ce piètre dessinateur-reporter, comment ne pas voir dans ces lignes la description prémonitoire de la figure et du projet d'Henri Cartier-Bresson, aujourd'hui, cet autre voyageur du grand désert d'hommes, toujours en quête du bel hasard de l'instant ("involontaire") qui lui permettra d'atteindre à la nécessité immuable ("éternelle") de l'oeuvre? Or Baudelaire écrivait ces lignes dans le temps où il condamnait, dans les termes que l'on sait, l'art de la photo- graphie- qu'on eût cru cependant propice à incarner l'idée qu'il se faisait de la modernité. La contradiction vaut qu'on s'y arrête.

Que craignait-il de la photo? Qu'elle ne vint profaner l'art. Que, technique simple dont il prévoyait l'utilisation de masse, elle n'en vint à empiéter sur l'art, non pour le supplanter mais pour le réduire et, plus précisément, pour le ramener à sa première moitié - tout occupée de capter "le transitoire, le fugitif, le contingent" en oubliant l'autre, qui est pourtant la seule, dit-il, grâce à laquelle elle peut accéder à la dignité des arts anciens, à toute époque : cet "éternel" et cet "immuable" qui, précise encore Baudelaire, sont cette beauté mystérieuse qui se trouve dans la vie involontairement.

Cent trente ans après, on pourrait avancer en effet qu'il existe de la photo un usage conforme à ce que Baudelaire redoutait et que, devenu celui du grand nombre, on pourrait appeler un usage rituel. Mais il est non moins vrai qu'il en existe aussi, à de rares moments, à redonner au mot son sens premier un usage qu'on pourrait dire religieux, privilège de quelques-uns et dont Cartier-Bresson offre un exemple. Ainsi, les Japonais qui entretiennent avec l'appareil photo un lien continu, étroit et quasi organique, me parais- sent obéir sans le savoir à un rituel guère différent de celui qu'accomplissaient leurs ancêtres dans leur culte des morts. Comme des moines occupés à tourner leur moulin à prières, "mitrailler" sans relâche et quasiment sans regarder, c'est garantir que les apparences du monde seront à tout instant soutenues et comme sauvées par cet enregistrement rotatif. Armés de leur appareil en plastron comme Athena de son égide, ils médusent moins le monde qu'ils ne s'accordent, par la giration monotone et indifférente du film, à cette autre giration, aveugle et infinie qui, substi- tuant aux accidents d'une vie ceux de son propre avatar, est celle du samsara.

La photo qui nous livre l'aspect des choses comme si elles avaient disparu et des êtres comme s'ils étaient morts, est la meilleure approche qu'on puisse imaginer du voile de Maya. Et elle n'est jamais aussi pénétrée de ce sens funèbre ou mortifiant que le bouddhisme enseigne que lorsqu'elle est, comme dans cet usage rituel, photo de circonstance ou, comme on dit, d'amateur: Gotama eût aussi quitté son palais si la photographie avait existé à son époque et qu'on lui eût sur épreuves, montré l'illusion qu'était la vie. Loin d'être des titres de possession du monde, ces assignats de papier glacé en sont plutôt, gris bordés de noir, les faire-part de deuil; ils disent à nos yeux, clairement, que ce monde-ci n'a jamais eu lieu. Et, sans doute, le flot continu d'images auquel la photographie de nos jours nous soumet a sur notre conscience le même effet décapant - sain mais corrosif, à la façon d'un alcali sur la peau-que la croyance indienne : il mène à la même indifférence et peut-être, au bout du compte à la même dureté. Ce tournoiement dans le vide des tambours dont on a oublié le mystère des formules est traversé du souffle de l'absurde.

Or, c'est contre cet usage machinal et sournoisement funèbre de l'industrie photographique que la photo comme art se dresse, qui rétablit le lien entre le monde extérieur et nous et qui, comme tout autre art, ne se propose pas de conjurer la mort mais au contraire d'en désigner lo présence au cœur de la vie comme ce qui lui donne sens à redonner au mot son sens premier un usage qu'on pourrait dire religieux, privilège de quelques-uns et dont Cartier-Bresson offre un exemple. Ainsi, les Japonais qui entretiennent avec l'appareil

photo un lien continu, étroit et quasi organique, me parais- sent obéir sans le savoir à un rituel guère différent de celui qu'accomplissaient leurs ancêtres dans leur culte des morts. Comme des moines occupés à tourner leur moulin à prières, "mitrailler" sans relâche et quasiment sans regar- der, c'est garantir que les apparences du monde seront à tout instant soutenues et comme sauvées par cet enregis- trement rotatif. Armés de leur appareil en plastron comme Athena de son égide, ils médusent moins le monde qu'ils ne s'accordent, par la giration monotone et indifférente du film, à cette autre giration, aveugle et infinie qui, substi- tuant aux accidents d'une vie ceux de son propre avatar, est celle du samsara.

La photo qui nous livre l'aspect des choses comme si elles avaient disparu et des êtres comme s'ils étaient morts, est la meilleure approche qu'on puisse imaginer du voile de Maya. Et elle n'est jamais aussi pénétrée de ce sens funèbre ou mortifiant que le bouddhisme enseigne que lorsqu'elle est, comme dans cet usage rituel, photo de circonstance ou, comme on dit, d'amateur: Gotama eût aussi quitté son palais si la photographie avait existé à son époque et qu'on lui eût sur épreuves, montré l'illusion qu'était la vie. Loin d'être des titres de possession du monde, ces assignats de papier glacé en sont plutôt, gris bordés de noir, les faire-part de deuil; ils disent à nos yeux, clairement, que ce monde-ci n'a jamais eu lieu. Et, sans doute, le flot continu d'images auquel la photographie de nos jours nous soumet a sur notre conscience le même effet décapant - sain mais corrosif, à la façon d'un alcali sur la peau-que la croyance indienne : il mène à la même indifférence et peut-être, au bout du compte à la même dureté. Ce tournoiement dans le vide des tambours dont on a oublié le mystère des formules est traversé du souffle de l'absurde.

Or, c'est contre cet usage machinal et sournoisement funèbre de l'industrie photographique que la photo comme art se dresse, qui rétablit le lien entre le monde extérieur et nous et qui, comme tout autre art, ne se propose pas de conjurer la mort mais au contraire d'en désigner lo présence au cœur de la vie comme ce qui lui donne sens.Bouddhiste aussi, si l'on veut-il ressemble à un vieux sage chinois et ses pas l'ont souvent conduit vers l'Orient - Cartier-Bresson le serait, mais à la façon, comme on l'a dit, du tireur zen, qui, par une sorte de sens suprême, vise les yeux fermés, à l'instant où le fortuit rencontre le but. Cette rencontre du hasard et de la nécessité dont mieux que personne il appréhende le déclic, témoigne d'une attitude face au réel guère différente de celle qu'assume le peintre.

Créez votre propre site internet avec Webador